|

|

Laboratorio Electoral | ∙ Sept 29, 2025 |

El efecto de la Representación Proporcional

Cualquier sistema electoral significa un modelo de representación política, por lo que la representación de la población en los órganos de gobierno constituye la piedra angular de las democracias modernas.

Ante menor población la representación se simplifica y puede ser directa, como sucedía en la Grecia o Roma antiguas; no obstante, en la actualidad, teniendo países con poblaciones numerosas, la participación ciudadana directa en la formulación de leyes y políticas públicas resulta más compleja. Por ello, la elección de diputaciones, senadurías y, en general, de cualquier representante, se vuelve una necesidad para que el gobierno se fundamente en el consentimiento de los gobernados. Este sistema representativo no solo facilita la participación, sino que también contribuye a la estabilidad y continuidad de las políticas públicas; de esta manera, los partidos políticos han evolucionado para actuar como intermediarios entre la ciudadanía y sus representantes, estructurando el debate político en la mayoría de los sistemas de gobierno representativos.

La esencia de la representación conlleva el reto de asegurar que sea genuina y refleje fielmente la diversidad de opiniones y voluntades de la ciudadanía. Esta problemática central requiere de la búsqueda y del diseño de diferentes modelos y sistemas electorales, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades en su intento por traducir la voluntad pública en un cuerpo gobernante funcional.

La idea central de la representación

La representación se basa en que una persona es elegida para transmitir y expresar las opiniones de las personas que le eligen. Bajo esta dinámica, la o el representante tiene poca o ninguna capacidad para ejercer su propio juicio o preferencias; su función principal es ser la "voz" de su circunscripción y actuar exclusivamente de la manera en que sus constituyentes desearían, independientemente de su propia opinión. El desafío se centra en que un miembro, finalmente, solo es elegido por una parte de las personas votantes en un distrito, y en todo caso, puede transmitir las opiniones de sus partidarios, pero es probable que no pueda representar las opiniones de todas y todos en su circunscripción.

Por ello, la representación ha evolucionado a concebir al representante como alguien que actúa en nombre de otros, pero utilizando su propio conocimiento, experiencia e inteligencia para tomar decisiones. El electorado confía en que sus representantes electos los representen de la manera que consideren más adecuada, otorgándoles autonomía para votar y actuar en lo que perciben como el mejor interés de sus electores.

El modelo más básico es el de la representación partidista, que considera a los representantes electos por la ciudadanía basándose más allá de sus cualidades personales, en función del partido al cual pertenecen, por lo que éstos deben seguir la línea trazada por el partido y llevar a buen fin las propuestas delineadas durante las campañas electorales. Este modelo ha evolucionado de tal manera que el representante forma parte del grupo que lo elige (trabajadores, empresariado, mujeres) con los cuales debería compartir experiencias e intereses que le permiten identificar sus necesidades.

Sistemas Electorales

Los sistemas electorales son los mecanismos que se definen para elegir a gobernantes y representantes a través de reglas predefinidas que permiten establecer el modelo por medio del cual a través del voto se va a determinar el método de elección. Existen diferentes sistemas electorales, los cuales pueden ser de mayoría, de representación proporcional o semi-proporcional que también se puede denominar como mixto. Aunque existen diferentes modelos de sistemas electorales, lo cierto es que cada país diseña el propio acorde a su contexto, historia y necesidades democráticas.

Paradójicamente, el sistema mayoritario es el más injusto con la representatividad total, ya que la candidatura que gana supone la voluntad de toda la población en sus diversas formas de pensar. Es útil en cuanto el cargo es unipersonal, como en el caso de la presidencia de la república o la gubernatura de un estado; pero la RP y la PM surgen, precisamente, para dar acceso a la representación en proporción, o hasta cierta medida, y de la manera más fiel posible, a quienes no obtienen el triunfo electoral.

|

Mayoría |

Representación Proporcional |

Primera minoría |

|

Las y los candidatos ganadores son los que han obtenido la mayor cantidad de votos en una circunscripción determinada. Se distinguen por el número de representantes elegidos por zona geográfica-electoral y por el tipo de mayoría que se requiere (simple o calificada). Se utiliza principalmente para elegir cargos unipersonales. |

Se basan en el principio de que los partidos obtienen posiciones en proporción al número de votos emitidos a su favor. Las circunscripciones, generalmente, son más amplias que los distritos de mayoría. Es el sistema más común entre las democracias del mundo[1]. Se utiliza en la elección de cuerpos colegiados como las cámaras de diputados y de senadores. |

A través de este principio se asigna una posición minoritaria al partido político que ocupa el segundo lugar en una elección de mayoría. Con ello se busca dar representatividad a diferentes opciones en un órgano colegiado, en este caso en la Cámara de Senadores, sin poner en riesgo la selección mayoritaria. |

|

Tiende a distorsionar la distribución de espacios en relación con el voto popular, exagerando la representación de mayorías y sub-representan a las minorías |

|

|

Actualmente en México se utiliza un sistema mixto, que combina para unos puestos (titulares del ejecutivo federal y local, así como diputaciones uninominales) el principio de Mayoría, complementando el legislativo con diputaciones y senadurías electas por el principio de Representación Proporcional, así como senadurías por el principio de Primera Minoría.

Ante las voces que se alzan por la eliminación de la Representación Proporcional o que transmute a una Primera Minoría, cabría decir que no se trata de un detalle técnico menor, sino de valorar el diseño que determinará la estructura del sistema de partidos. Mientras los sistemas de Mayoría provocarían en el corto plazo un bipartidismo, los sistemas de Representación Proporcional tienden a un multipartidismo, implicando a mediano plazo la estabilidad gubernamental y la diversidad -o no- de voces en el parlamento[2].

Pretender solamente un principio de mayoría impacta en la desafección de los votantes en cuanto a que un buen número de ciudadanas y ciudadanos no se sientan representados, lo que puede minar su confianza en el sistema electoral y, por ende, en la participación ciudadana en el proceso político, y sobre todo en la sensación de subrepresentación, fenómeno contrario al de los sistemas basados en la representación proporcional, donde se percibe que la participación es más efectiva y se refleja en los órganos de gobierno que emanan[3].

La Representación Proporcional en América Latina y el mundo

No existe solamente un método de representación proporcional, sino que se manifiesta en diversas formas: con listas por partido, votos transferibles o de manera mixta.

La versión mayormente utilizada es el sistema por listas de partido en donde el electorado emite un voto por un único partido que presenta listas o planillas de candidaturas, asignando escaños y curules a los ganadores en proporción a su cuota de votos. La forma en cómo se estructuran los listados de las candidaturas varía según el sistema. Existen listas cerradas, donde los partidos eligen las candidaturas, así como su orden, antes de la elección y el electorado no puede expresar preferencia por candidaturas individuales dentro de la lista, concentrando el poder en los liderazgos partidistas, quienes definen el orden en función de políticas internas de las organizaciones; aunque en fechas recientes, las autoridades electorales han hecho esfuerzos por garantizar la elección de grupos subrepresentados a partir de cuotas o lugares reservadas, lo que implica que los partidos deben postular candidaturas pertenecientes a estos grupos y posicionarlas en lugares determinados de las listas. En México a través de criterios jurisprudenciales y de reformas legales se ha ido adoptando este modelo mexicano.

En las listas abiertas, las y los votantes en su boleta indican al partido de su preferencia, además de las candidaturas individuales dentro de la lista. Si bien escaños y curules se distribuyen entre los partidos en función de su voto total, el orden de las candidaturas es definido por los votos individuales del electorado. Así se busca contrarrestar el caciquismo de las listas cerradas, obligando a las candidaturas a hacer campaña. En el mundo, Finlandia, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza son ejemplos de países que utilizan este sistema.

Si bien existe una sana discusión sobre la utilización preferente de listas cerradas o abiertas en las elecciones de Representación Proporcional[4], será pertinente encontrar un modelo que sea adecuado a nuestra realidad política actual.

La práctica en México ha dejado ver que si bien la representación proporcional ha garantizado la conformación plural de fuerzas políticas en el legislativo y ha permitido que fuerzas políticas que tienen cierto respaldo ciudadano, pero no suficiente para obtener la mayoría de la votación tengan voz en el parlamento, también ha habido grandes avances para que los grupos minoritarios estén representados. Sin embargo, es cierto, que la definición de las listas partidistas de representación proporcional responde a cuotas y cuates de los liderazgos partidistas, lo que no implica que el diseño de nuestro sistema electoral sea erróneo, sino que su implementación ha sido abusiva por parte de quienes definen las candidaturas y conforman las listas.

Esto podría llevarnos a explorar, dentro del sistema de representación proporcional que permitan equilibrar el control del votante con la decisión del partido. En este sentido, las abiertas otorgan al electorado una influencia más directa sobre los perfiles que acceden al parlamento, lo que podría romper con el férreo control que tienen las cúpulas partidistas en la definición de candidaturas, aunque también este esquema podría debilitar la cohesión que se espera en una bancada parlamentaria, dificultando con ello la acción legislativa e impulsando más aún el transfuguismo.

América Latina ha experimentado una notable transformación en sus sistemas electorales a lo largo del siglo XX, con una marcada tendencia a la transición de sistemas mayoritarios a sistemas de representación proporcional. Para 1977, 15 de los 18 países latinoamericanos habían adoptado fórmulas proporcionales, a menudo, como una estrategia ante la perspectiva de una derrota absoluta bajo las reglas mayoritarias, buscando un medio para retener una cuota de poder, aunque fuera mínima, para negociar; es decir, no siempre esta figura ha sido impulsada por un ideal democrático, sino por cálculos pragmáticos para gestionar el poder.

La Representación Proporcional en América Latina

|

Argentina |

La Cámara de Diputados utiliza RP por listas de partido con lista cerrada, el método D'Hondt y un umbral del 3% de los votantes registrados. El Senado utiliza el voto limitado. |

|

Bolivia |

Sistema de miembro adicional con un número fijo de escaños y lista cerrada, con un umbral electoral del 3%. El electorado emite un solo voto simultáneo para la candidatura presidencial y la lista de partido local, lo que ha resultado en una alta proporcionalidad. |

|

Brasil |

Utiliza RP por listas de partido con lista abierta, el método D'Hondt y un umbral del 2% distribuido en al menos 9 unidades de la federación. |

|

Uruguay |

Es un sistema intermedio donde cada partido presenta varias listas cerradas que representan facciones internas. Los escaños se distribuyen primero entre los partidos según el total de votos, y luego entre las facciones dentro de cada partido. Utiliza el método D'Hondt sin umbral. También utiliza el voto simultáneo doble para la elección presidencial y legislativa. |

|

En Chile, Colombia, Perú y Venezuela también se utilizan elementos de representación proporcional, primordialmente con listas de partidos. |

|

Un tema sobre el que habrá que poner especial énfasis es la necesidad de valorar el umbral de votación necesario para acceder a la eventual repartición de escaños y curules, así como a la magnitud de la zona geográfica-electoral por la que se elegirán los cargos. Si bien se considera aceptable un margen de 2 a 3% de votación para acceder al reparto de posiciones plurinominales como el ya existente del 3% en México, es necesario precisar que un umbral más alto reduciría el número de partidos representados, favoreciendo a los partidos más grandes y, por el contrario, umbrales más bajos aumentan la fragmentación de bancadas. Por lo que respecta a la magnitud, si el número de representantes elegidos por un distrito es mayor conduce a una más alta proporcionalidad y más partidos, ya que la cuota de votos es menor. Si solamente se eligiera una persona por distrito, se limitaría la proporcionalidad favoreciendo a los partidos más grandes.

Los sistemas de RP ofrecen una ventaja, en cuanto a la representación, que no es percibida en el sistema de mayoría, y es que, por su naturaleza, permiten una representación más precisa y equitativa de la población y su interés político, es decir una mayor inclusión.

Al analizar los modelos de representación política y los sistemas electorales, se debe valorar la complejidad inherente a la traducción de la voluntad popular en gobierno.

El caso mexicano

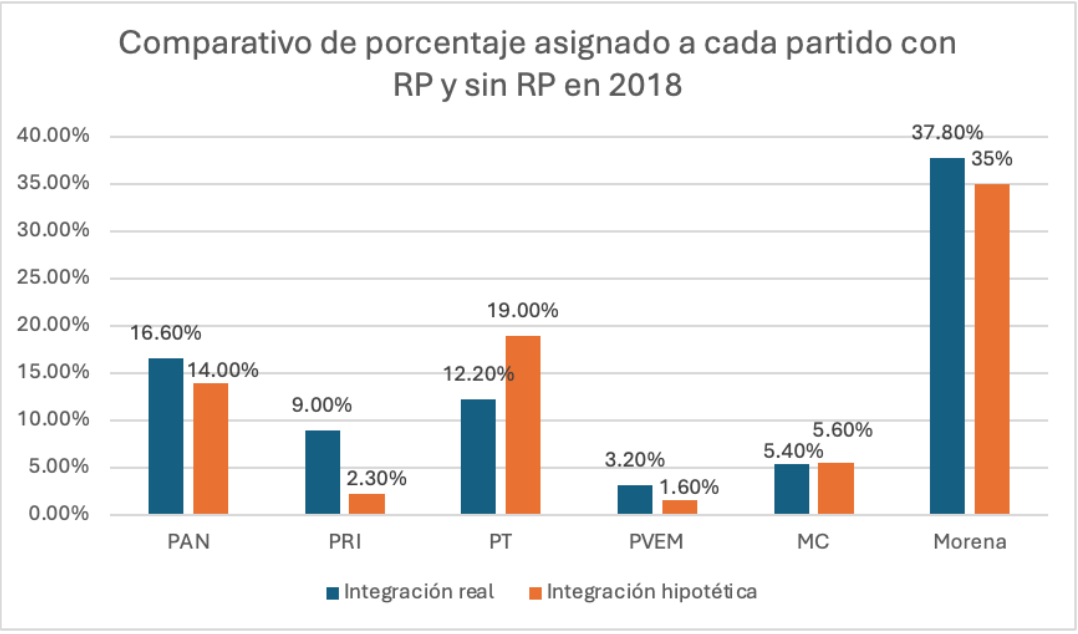

Realizamos un análisis de los resultados electorales de la Cámara de Diputados federal desde 2018 hasta las más recientes de 2024, en donde abordamos los diversos escenarios para entender la redistribución de fuerzas políticas en caso de que se eliminara por completo la elección mediante Representación Proporcional, de manera que, de las 500 posiciones federales en la Cámara, solo se eligieran 300 por Mayoría.

- Elección 2018. En esta elección, el panorama es que, de solo haber diputaciones de MR, Morena hubiera tenido 105 curules, ello con el 35% de la Cámara, sin embargo, al sumarle los escaños de sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, el resultado hubiera sido de 167 diputaciones, equivalentes el 55.6% de la Cámara. Si bien no hubieran perdido la mayoría en el Congreso, si se hubieran visto obligados a negociar con los partidos de la oposición para la aprobación de algunas leyes.

En el escenario real, los partidos aliados con el oficialismo alcanzan el 53.2%, un escenario similar al de la suposición anterior. En ese sentido, quienes pierden presencia es la oposición: el PAN, de 83 diputaciones en el escenario real, solamente alcanzaría 42 si no existiera la Representación Proporcional y el PRI apenas tendría 7 espacios, reduciendo drásticamente su peso en la Cámara, pasando del 9% que tuvo en esa legislatura, a un 2.3% si desapareciera la Representación Proporcional.

|

PARTIDO POLÍTICO |

Escenario 1. Conformación real (MR y RP) |

Escenario 2. Conformación hipotética (solo MR) |

|

PAN |

83 (16.6%) |

42 (14.0%) |

|

PRI |

45 (9.0% |

7 (2.3%) |

|

PT |

61 (12.2%) |

57 (19.0%) |

|

PVEM |

16 (3.2%) |

5 (1.6%) |

|

MC |

27 (5.4%) |

17 (5.6%) |

|

Morena |

189 (37.8%) |

105 (35%) |

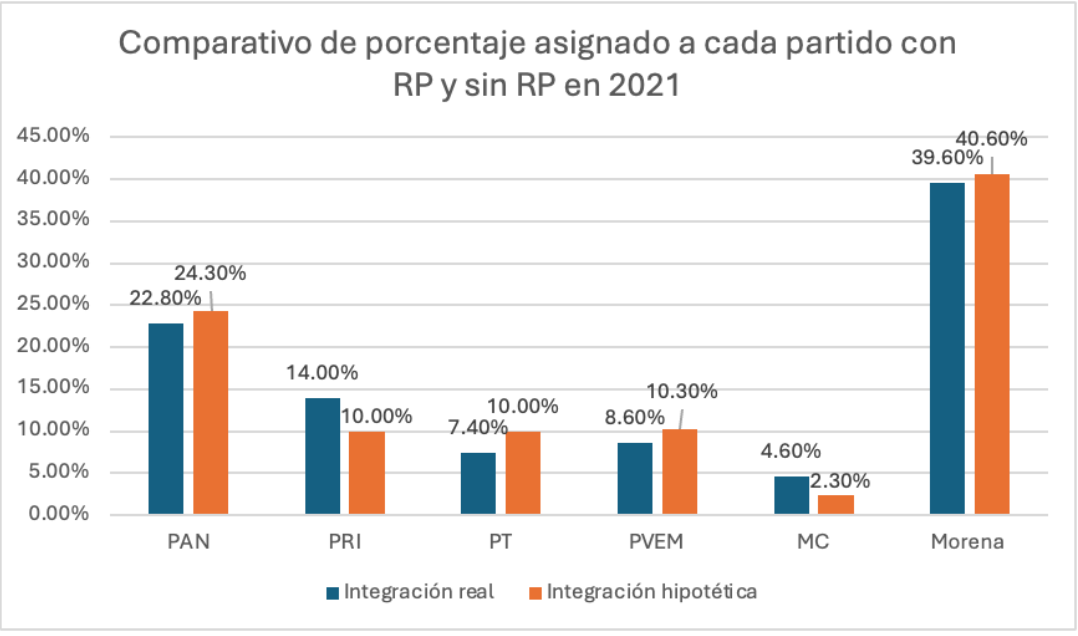

- Elección 2021. En la elección intermedia el escenario que se presentó es muy similar al de 2018. Morena y aliados durante ese periodo conformaron una bancada monolítica de 278 diputaciones, un 55.6% de la Cámara, suficientes para ser mayoría. De no encontrarse prevista la Representación Proporcional, sus legisladores en la cámara baja serían 183, con lo que llegarían a 61%, requiriendo un par de decenas para ser mayoría calificada. El PRI repuntó en esta elección de manera tal que llega a representar el 14% de las curules, aunque nuevamente vería reducido dramáticamente su porcentaje si solamente se eligieran diputaciones RP, pues alcanzaría un 10%. Movimiento Ciudadano, por su parte, de poseer un 5% de diputaciones, ante el escenario de solo contar con triunfos por Mayoría, su presencia sería testimonial con apenas 7 lugares, el equivalente a un 2% del total.

|

PARTIDO POLÍTICO |

Escenario 1. Conformación real (MR y RP) |

Escenario 2. Conformación hipotética (solo MR) |

|

PAN |

114 (22.8%) |

73 (24.3%) |

|

PRI |

70 (14.0%) |

30 (10.0%) |

|

PT |

37 (7.4%) |

30 (10.0%) |

|

PVEM |

43 (8.6%) |

31 (10.3%) |

|

MC |

23 (4.6%) |

7 (2.3%) |

|

Morena |

198 (39.6%) |

122 (40.6%) |

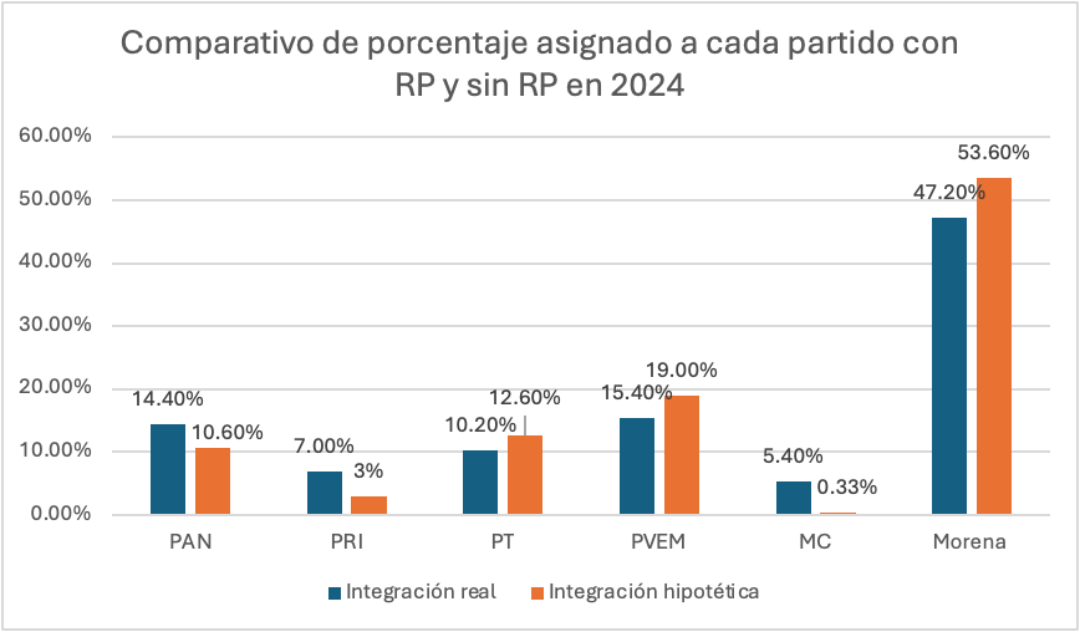

2024. Elección 2024. En las más recientes elecciones, el fenómeno electoral que representó Morena, mismo que le llevó a tener, por sí mismo, el 47.2% de la Cámara de Diputados, porcentaje que asciende al 72.8% si se suman las diputaciones obtenidas por sus aliados, se dispara al 85.3% que representarían los partidos que enarbolan la Cuarta Transformación de no existir la Representación Proporcional, en detrimento de la oposición que pasarían de representar, en conjunto, del poco más del 25% real, a un 14% en el escenario planteado, reduciendo el PAN su presencia de un 14 a un 10%, el PRI de un 7 a un 3%, y Movimiento Ciudadano de un 5.4 a un mínimo 0.3%

|

PARTIDO POLÍTICO |

Escenario 1. Conformación real (MR y RP) |

Escenario 2. Conformación hipotética (solo MR) |

|

PAN |

72 (14.4%) |

32 (10.6%) |

|

PRI |

35 (7.0%) |

9 (3%) |

|

PT |

51 (10.2%) |

38 (12.6%) |

|

PVEM |

77 (15.4%) |

57 (19.0%) |

|

MC |

27 (5.4%) |

1 (0.33%) |

|

Morena |

236 (47.2%) |

161 (53.6%) |

Del ejercicio podemos concluir que la Representación Proporcional distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas, asignando un porcentaje mayor al obtenido para el partido mayoritario pero, definitivamente, a quienes perjudica notoriamente es a los partidos que tienen una representatividad menor en el órgano colegiado, pues si bien su presencia no debe rebasar a la mayoría, si la vuelve en algunos casos tan inferior que solo sería un acompañamiento testimonial sin mayor trascendencia en la negociación política.

[1] De acuerdo con un estudio de Electoral Reform Society del Reino Unido, alrededor de 130 países utilizan un sistema de Representación Proporcional, incluyendo algunos sistemas mixtos para elegir a sus representantes en cámaras bajas, en contraste a menos de 55 que utilizan la Mayoría simple. Disponible en: https://electoral-reform.org.uk/how-many-countries-around-the-world-use-proportional-representation/

[2] Básicamente esta hipótesis la postula Maurice Duverger en su obra “Los partidos políticos” (1951), donde afirma que el sistema de mayoría simple en distritos uninominales (y anota el ejemplo de los Estados Unidos) tienden a producir un sistema bipartidista debido a un efecto mecánico (solo la candidatura más votada gana, subrepresentando a terceros partidos) y a un efecto psicológico (el electorado evita desperdiciar su voto en partidos con pocas posibilidades de ganar); en el caso de la RP sostiene que estos sistemas, junto con el de segunda vuelta, fomentan el multipartidismo, obteniendo partidos más pequeños la representación promoviendo la diversidad de voces.

[3] Al respecto, véase:

- Espinosa SIlis, Arturo (2012). Las bondades del sistema de representación proporcional, en Revista IUS, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, vol. 6, no. 30. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000200009

- Lozano, Ignacio (2017). Representación proporcional: una propuesta de reorganización de la democracia procedimental. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Disponible en: https://cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1011/786/1/158746.pdf

- Bedoya, Escobar, et. al. (2018). Estudios sobre comportamiento electoral, ¿qué explica la participación en las urnas? Un estado del arte. En Revista Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, no. 54. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/164/16459057009/html/

[4] Al respecto, véase Freidenberg, Flavia (2022) “Reformas electorales en América Latina”, UNAM-IIJ-IECM, especialmente el trabajo de Karolina Gilas “En contra de las listas abiertas sobre los efectos perversos de los mecanismos de voto persnalizado”. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6833/8.pdf